进入大规模应用新阶段,推出下一代核心技术,

发布时间:2025-10-27 10:14

进入大规模应用新阶段,推出下一代核心技术,探索中国北斗的演进:从“The Horizon”到“The Side”(看边界)

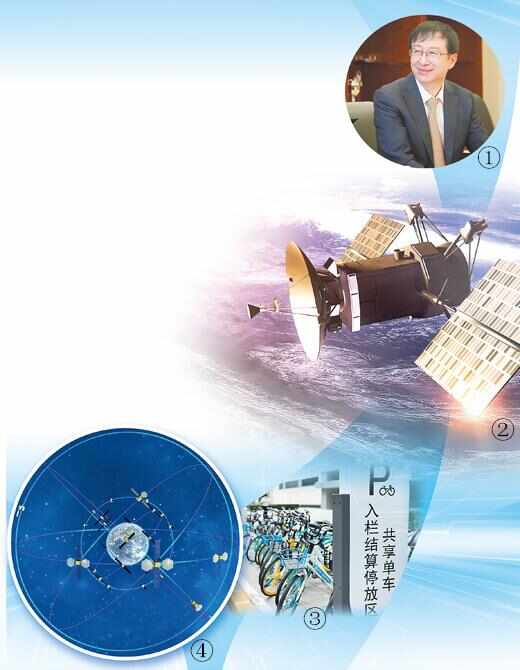

图①:北斗三号卫星系统总设计师林宝军。王宇飞摄②:卫星图。资料图③:使用北斗系统的共享单车电子围栏。中国经济周刊记者贾轩摄④:北斗三号卫星组网效果图。中国科学院微小卫星创新研究院供图。 “十四五”期间,我国积极发展高精度观测手段。北斗自主研发的音响系统达到世界领先水平,建成了最大的地面遥感垂直观测网络。这是北斗卫星导航系统(以下简称“北斗系统”)的应用缩影。北斗系统是全球卫星导航系统我国自主建设并运营的离子系统。这就是国家的空间信息基础设施。如今,北斗已进入大规模应用新阶段,全面融入国家重要基础设施建设以及大众消费、共享经济等领域。并进入民航、海事等11个国际组织的标准体系。迈向“十五五”,北斗系统将如何实现技术更先进、功能更强、服务更优质,更好地服务世界、造福人类?本期《看边际》中,北斗三号卫星系统总设计林宝军公布了北斗系统的演进历程。 ——新技术升级了星载原子钟配置,配备了新型星间链路终端。 “北斗系统已实现全球组网5年,在轨运行证明:回顾系统立项之初,北斗一号突破了“双星定位”理论,成功实现了区域内“从0到1”的试验。如今,北斗系统服务于200多个国家和地区,系统实现了定位精度从几十米到亚米级的跃升,时间同步能力也进入了世界一流水平。 纳秒(十亿分之一秒)周期。尽管系统性能不断领先,但北斗人并没有停下脚步。为了让系统性能更好、服务更稳定,北斗系统技术不断“更新”。 2024年9月19日9时14分,北斗第59颗、第60颗导航卫星成功发射。这组卫星是中地球轨道第二组卫星 北斗系统成为全球网络后发射的MEO(MEO)卫星。它连接到整个g组将开展下一代北斗系统新技术测试。正是林宝俊和他的团队管理了这两位“新星”的发展。 “与之前的MEO卫星相比,这一次的发条配置进行了专门升级,并配备了新的星间终端。”他说。星载原子钟利用原子在不同能态之间移动时吸收或发射的电磁波来计时。这种电磁波周期非常稳定,使原子钟成为“世界上最精确的计时工具”,成为国家战略资源。 “可以说,谁有了好的原子钟,谁就有了好的导航。”林保军表示,北斗三号网络卫星主要基于氢原子钟,可以实现“每300万年误差1秒”。要知道,如果一天的计时误差超过千分之一秒,那么通信网络、交通金融体系将陷入混乱;测量卫星距离时,计时的十亿分之一秒误差就会产生约30厘米以上的误差。对于升级后的星载原子钟配置,林宝军认为:“精度更高、漂移率更小,使北斗系统授时性能再次提升一个数量级。”星间链路是一种结合了星间和星地功能的设计路径。这种方法可以解决无法在全球范围内建立地面站并实现其他国家卫星数据传输的问题。林宝军比喻孩子们手牵着手围成一圈:传统的星间链接技术只能与附近的孩子进行通信;而北斗星间系统的相控阵就相当于同时向对面的很多人喊话。卫星“面对面”网Orking不仅提供相互通讯、数据传输和测距功能,还能自动“维持编队”,实现“一星、全星”,比如建立“太空微信群”,减轻土地管理和维护的压力。此前,北斗三号采用KA频段相控阵星间链路技术,提高厘米级定轨精度。整个星座完成一轮全网通信覆盖仅需约5分钟。对于新型星间链路终端,林宝军表示,“它在时间测量和同步方面表现更好,为下一代北斗系统起到承前启后的作用。”新应用“北斗+”和“+北斗”创新应用突破行业深度。 “北斗系统全球联网后,加速与大数据、人工智能、物联网等融合。物联网、5G 等技术。林宝军说道。比如,世界各地的交通信号灯之所以像秒表一样精准,就是集地面完善、云计算、5G等技术于一体的北斗系统的应用案例。这背后的理由是什么?林保军介绍,第一步是统一北斗系统“对表”。 “如果每个路口的红绿灯单独计时,久而久之,一个会比另一个快,整个交通节奏就会一团糟。”如今,许多基于卫星的网络每秒都会向地面传输标准时间信号。包括红绿灯控制中心在内的各个系统都以它为标准,集体“对时钟”,确保所有红绿灯的计时完全一致。第二步,需要北斗系统“排兵布阵”。想让交通更顺畅,就得靠贝德ou的精准定位和时机配合。交通控制中心可以利用北斗系统实时了解主要路段的交通密度和速度,动态调整众多交通灯的倒计时和绿灯时长,规划“绿波区”。第三步需要北斗系统的“精准预报”。当车辆接近路口时,汽车导航或手机APP会同时做两件事:通过北斗系统对车辆进行精确定位,确定车辆离开路口的位置和时间;并从交通云获取精确到秒的路口红绿灯状态。 “这是北斗系统数千项创新应用的案例。我们生活中80%以上的信息都与时间和空间有关,北斗系统是重要的新型基础设施。”林宝军说道。据《2025年中国卫星导航定位标准》《服务发展白皮书》中,到2024年底,行业主要领域北斗终端设备应用总量将接近3000万台/套,国内北斗兼容芯片及模组累计出货量接近23亿颗(含智能手机),届时具有北斗定位功能的终端产品总量将超过20亿台/套(含智能手机)。 趋势:下一代北斗系统将于2035年完成建设,形成“月球北斗迷你系统”。 《2035年前北斗卫星导航系统发展规划》明确提出,在确保北斗三号系统稳定运行的基础上,我国将建设技术更先进、功能更强、服务更优质的下一代北斗系统。 《下一代北斗主要技术研究 “制度已经启动。”林宝军说。2027年前后,我国将l 发射三颗卫星测试卫星,对下一代新技术系统进行测试; 2029年左右,开始发射北斗系统下一代卫星; 2035年完成下一代北斗系统建设。下一代北斗系统具有“精准可靠、接入便捷、智能化、网络化、适应性”的代际特征。它将为全球用户及其他定位导航授时系统提供覆盖开阔地表空间和近地空间的米级实时级、高精度、高完整性的导航定位授时服务。 “北斗下一代系统备受期待,特别是其深空覆盖能力。”林保军宣布,下一代北斗系统将引入从地球外围到月球乃至深空的“路标”,形成“月球北斗迷你系统”,提供导航通信为未来的陆地登陆、月球基地和火星航天器提供全面的服务。未来并不遥远。林保军介绍,我国已成功建成世界上第一个基于遥远逆行轨道(DRO)的地月空间三星级星座。地月空间是指地球同步轨道之外的三维空间,主要受地球和月球引力的影响。这是一个距离地球36000公里到200万公里的广阔区域。拥有丰富的物质、能源、轨道等战略资源。 “DRO地月空间探测研究”部署研制的三颗卫星,稳定建立了百万公里级星间链路科技成果,为我国顺月空间开发利用奠定了基础,引领了国家切割普王研究。 ”可以说,三颗星星座地月空间是下一代北斗系统的延伸和跨越。”林保军宣布,未来计划建立“地月空间统一时空基准”。这意味着地球上的用户和月球上的宇航员都使用相同的时间系统和坐标系。地月星座将通过地面站和空间链路与北斗系统进行时间同步和数据交换,确保地球和月球 在时间和空间上都是统一的。

编辑:郑建龙

进入大规模应用新阶段,推出下一代核心技术,探索中国北斗的演进:从“The Horizon”到“The Side”(看边界)

图①:北斗三号卫星系统总设计师林宝军。王宇飞摄②:卫星图。资料图③:使用北斗系统的共享单车电子围栏。中国经济周刊记者贾轩摄④:北斗三号卫星组网效果图。中国科学院微小卫星创新研究院供图。 “十四五”期间,我国积极发展高精度观测手段。北斗自主研发的音响系统达到世界领先水平,建成了最大的地面遥感垂直观测网络。这是北斗卫星导航系统(以下简称“北斗系统”)的应用缩影。北斗系统是全球卫星导航系统我国自主建设并运营的离子系统。这就是国家的空间信息基础设施。如今,北斗已进入大规模应用新阶段,全面融入国家重要基础设施建设以及大众消费、共享经济等领域。并进入民航、海事等11个国际组织的标准体系。迈向“十五五”,北斗系统将如何实现技术更先进、功能更强、服务更优质,更好地服务世界、造福人类?本期《看边际》中,北斗三号卫星系统总设计林宝军公布了北斗系统的演进历程。 ——新技术升级了星载原子钟配置,配备了新型星间链路终端。 “北斗系统已实现全球组网5年,在轨运行证明:回顾系统立项之初,北斗一号突破了“双星定位”理论,成功实现了区域内“从0到1”的试验。如今,北斗系统服务于200多个国家和地区,系统实现了定位精度从几十米到亚米级的跃升,时间同步能力也进入了世界一流水平。 纳秒(十亿分之一秒)周期。尽管系统性能不断领先,但北斗人并没有停下脚步。为了让系统性能更好、服务更稳定,北斗系统技术不断“更新”。 2024年9月19日9时14分,北斗第59颗、第60颗导航卫星成功发射。这组卫星是中地球轨道第二组卫星 北斗系统成为全球网络后发射的MEO(MEO)卫星。它连接到整个g组将开展下一代北斗系统新技术测试。正是林宝俊和他的团队管理了这两位“新星”的发展。 “与之前的MEO卫星相比,这一次的发条配置进行了专门升级,并配备了新的星间终端。”他说。星载原子钟利用原子在不同能态之间移动时吸收或发射的电磁波来计时。这种电磁波周期非常稳定,使原子钟成为“世界上最精确的计时工具”,成为国家战略资源。 “可以说,谁有了好的原子钟,谁就有了好的导航。”林保军表示,北斗三号网络卫星主要基于氢原子钟,可以实现“每300万年误差1秒”。要知道,如果一天的计时误差超过千分之一秒,那么通信网络、交通金融体系将陷入混乱;测量卫星距离时,计时的十亿分之一秒误差就会产生约30厘米以上的误差。对于升级后的星载原子钟配置,林宝军认为:“精度更高、漂移率更小,使北斗系统授时性能再次提升一个数量级。”星间链路是一种结合了星间和星地功能的设计路径。这种方法可以解决无法在全球范围内建立地面站并实现其他国家卫星数据传输的问题。林宝军比喻孩子们手牵着手围成一圈:传统的星间链接技术只能与附近的孩子进行通信;而北斗星间系统的相控阵就相当于同时向对面的很多人喊话。卫星“面对面”网Orking不仅提供相互通讯、数据传输和测距功能,还能自动“维持编队”,实现“一星、全星”,比如建立“太空微信群”,减轻土地管理和维护的压力。此前,北斗三号采用KA频段相控阵星间链路技术,提高厘米级定轨精度。整个星座完成一轮全网通信覆盖仅需约5分钟。对于新型星间链路终端,林宝军表示,“它在时间测量和同步方面表现更好,为下一代北斗系统起到承前启后的作用。”新应用“北斗+”和“+北斗”创新应用突破行业深度。 “北斗系统全球联网后,加速与大数据、人工智能、物联网等融合。物联网、5G 等技术。林宝军说道。比如,世界各地的交通信号灯之所以像秒表一样精准,就是集地面完善、云计算、5G等技术于一体的北斗系统的应用案例。这背后的理由是什么?林保军介绍,第一步是统一北斗系统“对表”。 “如果每个路口的红绿灯单独计时,久而久之,一个会比另一个快,整个交通节奏就会一团糟。”如今,许多基于卫星的网络每秒都会向地面传输标准时间信号。包括红绿灯控制中心在内的各个系统都以它为标准,集体“对时钟”,确保所有红绿灯的计时完全一致。第二步,需要北斗系统“排兵布阵”。想让交通更顺畅,就得靠贝德ou的精准定位和时机配合。交通控制中心可以利用北斗系统实时了解主要路段的交通密度和速度,动态调整众多交通灯的倒计时和绿灯时长,规划“绿波区”。第三步需要北斗系统的“精准预报”。当车辆接近路口时,汽车导航或手机APP会同时做两件事:通过北斗系统对车辆进行精确定位,确定车辆离开路口的位置和时间;并从交通云获取精确到秒的路口红绿灯状态。 “这是北斗系统数千项创新应用的案例。我们生活中80%以上的信息都与时间和空间有关,北斗系统是重要的新型基础设施。”林宝军说道。据《2025年中国卫星导航定位标准》《服务发展白皮书》中,到2024年底,行业主要领域北斗终端设备应用总量将接近3000万台/套,国内北斗兼容芯片及模组累计出货量接近23亿颗(含智能手机),届时具有北斗定位功能的终端产品总量将超过20亿台/套(含智能手机)。 趋势:下一代北斗系统将于2035年完成建设,形成“月球北斗迷你系统”。 《2035年前北斗卫星导航系统发展规划》明确提出,在确保北斗三号系统稳定运行的基础上,我国将建设技术更先进、功能更强、服务更优质的下一代北斗系统。 《下一代北斗主要技术研究 “制度已经启动。”林宝军说。2027年前后,我国将l 发射三颗卫星测试卫星,对下一代新技术系统进行测试; 2029年左右,开始发射北斗系统下一代卫星; 2035年完成下一代北斗系统建设。下一代北斗系统具有“精准可靠、接入便捷、智能化、网络化、适应性”的代际特征。它将为全球用户及其他定位导航授时系统提供覆盖开阔地表空间和近地空间的米级实时级、高精度、高完整性的导航定位授时服务。 “北斗下一代系统备受期待,特别是其深空覆盖能力。”林保军宣布,下一代北斗系统将引入从地球外围到月球乃至深空的“路标”,形成“月球北斗迷你系统”,提供导航通信为未来的陆地登陆、月球基地和火星航天器提供全面的服务。未来并不遥远。林保军介绍,我国已成功建成世界上第一个基于遥远逆行轨道(DRO)的地月空间三星级星座。地月空间是指地球同步轨道之外的三维空间,主要受地球和月球引力的影响。这是一个距离地球36000公里到200万公里的广阔区域。拥有丰富的物质、能源、轨道等战略资源。 “DRO地月空间探测研究”部署研制的三颗卫星,稳定建立了百万公里级星间链路科技成果,为我国顺月空间开发利用奠定了基础,引领了国家切割普王研究。 ”可以说,三颗星星座地月空间是下一代北斗系统的延伸和跨越。”林保军宣布,未来计划建立“地月空间统一时空基准”。这意味着地球上的用户和月球上的宇航员都使用相同的时间系统和坐标系。地月星座将通过地面站和空间链路与北斗系统进行时间同步和数据交换,确保地球和月球 在时间和空间上都是统一的。

编辑:郑建龙 下一篇:没有了